لا تسل عن سلامته

روحه فوق راحته

بدّلته همومه

كفناً من وسادته

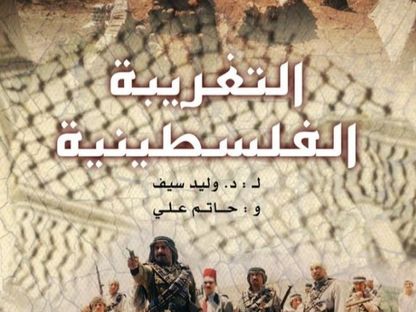

من الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وقصيدته "الفدائي"، صاغ المخرج حاتم علي، والكاتب وليد سيف، بوابة الدخول إلى عالم مسلسلهم الأيقوني "التغريبة الفلسطينية" الذي عُرض لأول مرة عام 2004 بإنتاج سوري، فاق في بريقه ونصاعة إبداعه ومهارة نسجه، النسخة الأقدم من النص التلفزيوني الذي كتبه سيف عام 2000 بعنوان "الدرب الطويل"، وقدمه التلفزيون الأردني إخراج صلاح أبو هنود، وبطولة عباس النوري.

كان "طوقان"، قد كتب قصيدته مدحاً في فدائي حاول أن يغتال موظفاً إنجليزياً كبيراً وقت الثورة الفلسطينية الكبرى في الثلاثينيات، وهي نفس الحقبة الزمنية التي تبدأ منها التغريبة، وتحديداً عام 1933 في قرية فلسطينية لا يُحدد النص اسمها، وكأنها كل قرية فلسطينية كانت موجودة فوق الأرض المقدسة في لحظة فاصلة من تاريخها.

المطلع على الأدب العبري، يعرف عنواناً شهيراً يُطلق على هذه القرى في الثقافة العبرية وهو مصطلح "خربة خزعة"، وهو اسم رواية قصيرة للكاتب العبري يزهار سيملنسكي، كُتبت عام 1949، وتحكي عن قرية خيالية فلسطينية دُمِّرَت على يد الجيش الصهيوني في أثناء النكبة، وتحديداً عن كيفية تعامل الجنود الصهاينة مع سكان القرية المسالمة التي كانت بيتاً لأشجار الزيتون.

وكما في التغريبة، لم يختر وليد سيف أن يُطلق اسماً على القرية لا حقيقي ولا متخيل، بل اختار لها شكلاً مجرداً، والتجريد في الدراما يفيد التعميم، وهكذا انطلق النص من إحدى قرى فلسطين لتحكي عن أسرة صالح الشيخ يونس، المزارع الفلسطيني الطيب "خالد تاجا"، الذي يمثل الجيل الذي نشأ في ظل الاحتلال العثماني، ثم عاصر هجرات اليهود منذ وقت المؤتمرات الصهيونية، وسمع عن وعد بلفور، لكنه ظل يثق بأنه مهما حدث فلن يمكن أن تكون الغلبة (لليهود) في أرضه.

4 أجيال

تدور التغريبة ما بين عام 1933 و1967، وهي الأعوام التي شهدت 3 حوادث كبرى في تاريخ القضية الفلسطينية، الحوادث التي نفذت الشكل الحالي لأحد أفدح المآسي الإنسانية في التاريخ، فبعد أن وصل الإنسان إلى قدر هائل من التحضر والعلم والثقافة لم يبلغه في تاريخه كله، يأتي احتلال فلسطين بهذا القدر من الدموية والعنصرية التي يختلط فيها الأيديولوجي/الصهيوني بالعقائدي/ احتقار الجوييم أو الأغيار من غير اليهود، ويحمل صفات التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ليصبح تراجيديا فريدة تكشف العورة القبيحة للحضارة الإنسانية أسفل هندام الرقي وإعلانات الحقوق ومبادئ السلام الدولي.

تتشكل التغريبة من 4 أجيال، بداية من جيل الأب كما أشرنا، مروراً بجيل الثورة الكبرى التي انطلقت عام 1936، واستمرت لبدايات الحرب العالمية الثانية، ويمثلها أبو صالح "جمال سليمان"، ثم جيل النكبة الذي تسربت إلى دمه مصطلحات (لاجئ، ومخيم، ووكالة الغوث، وماكو أوامر)، وصولاً إلى الجيل الثالث جيل الـ1967 الذي يمثل الأحفاد من العائلة "صالح" و"صلاح" و"رشدي"، وحيث اكتمال الهزيمة ودهس ما تبقى من حلم العودة واتخاذ الحدود المادية والمعنوية شكلها الحالي في صورة كيان مغتصب يجلس فوق تل من الجماجم، فوق تراب معبأ بالجثث.

ولكن، رغم هذا التنسيق التاريخي الواضح والمحكم، لا تأتي قوة التغريبة وفرادتها لكونها درساً في التاريخ المعلن أو توثيقاً درامياً لما أصبح محفوظاً من دفاتر القضية.

يتألق هذا العمل الكلاسيكي لأسباب أخرى غير سياسية، أو بالأحرى لقدرته على تنقية السياسي من الدعائي والمظهري، وبث تفاصيل جدلية عن حقيقة ما حدث وأصله وجذوره، أو على حد تحليل "علي" الابن الأصغر للعائلة والوحيد الذي أكمل تعليمه من جيل الأبناء، حتى نال الدكتوراه من أميركا، أن الهزيمة لم تحدث في 6 أيام وقت 1967 ولا في شهرين وقت 1948، الهزيمة لها أسباب تبدأ قبلها بسنوات طويلة، هذه الأسباب لا تخص العدو فقط، ولكن تخص صاحب الأرض أيضاً، والأساس لا يهدم بالمعول، ولكن ثمة السوس الذي ينخر حتى يفتت الحجر ويذيب التربة.

أبو عايد

وليد سيف، في الأصل كاتب فلسطيني من مواليد طولكرم حيث المخيم الأشهر للنازحين من قرى الضفة الغربية، وبحكم جذوره وثقافته، جاء قلمه مغموساً في حبر القضية وحاداً في تحليل وتفكيك شخصية المجتمع الفلسطيني، منذ بداية النكبة الحقيقية كما يرصدها نصه.

تبدأ سنوات التغريبة منذ الثلاثينات عبر تفتيت حقيقة الصراع على الأرض والزيتون، نحن في مجتمع طبقي عنصري يفرق ما بين أبناء القرية الواحدة أو الحمولة في المصطلح الشعبي، فإذا لم تكن صاحب جذور معروفة وعزوة ومال وولد، فسوف تجد نفسك كما عائلة الشيخ يونس في مستوى نظرة دونية من أمثال من يعتبرون أنفسهم أولاد العز والأصول، ونعني بهم "أبو عايد وعائلته"، هذا الخصم الذي تجتمع فيه صفات الشر والخبث والدمامة الأخلاقية والجشع وغياب الرحمة والضمير، والذي يشكل العدو الداخلي في جبهة الصراع على أراضي وزيتونات القرية في الوقت الذي كان فيه العدو الخارجي من صهاينة وإنجليز يمهدون الأرض قبل الاحتلال بسنوات، عبر بسط النفوذ السياسي والاقتصادي وتكوين شبكة مؤسسات ومصالح وهيكل متماسك للإمساك بزمام الأمور وقت أن تحين الفرصة.

يحاكم وليد سيف طبقية المجتمع الفلسطيني قبل 1948، ويؤكد في صياغته للعلاقات ما بين الشخصيات أن أزمات مثل التفرقة بين أبناء الريف وأبناء المدينة كما في علاقة "أبو صالح" بزوجته وقتل البنات لمجرد شائعة تخص الشرف، مثل مقتل "جميلة، حبيبة حسن"، والتعامل مع المطلقات والأرامل على اعتبار أنهن درجة أدنى من النساء كما في تزويج "خضرة أخت أبو صالح" من رجل أفاق ذميم، لمجرد أنها أرملة وغياب التركيز الاقتصادي على أن يكون التعليم هو الهدف الأساسي لكل الأجيال الجديدة دون تفرقة جندرية كما في حرمان "حسن" من التعليم والاكتفاء لعلي أو رغبة أبو صالح في عدن استكمال ابنته تعليمها حرصاً على أخلاقها من الاختلاط ببنات المدينة، كل ما سبق هو محصلة المحاكمة التي ينصبها سيف للحالة الفلسطينية التي يرى أنها أدت إلى نكبة صغرى أفضت إلى النكبة الكبرى بكل تداعياتها.

هيستريا المخيم والشتات

ثم يأتي النزوح، وتغلق الأبواب وتحمل النساء في صدورهن المفاتيح التي لا تزال تتوارثها العوائل بعد ثلاث أرباع القرن، ويقود النزوح إلى الدربين اللذين سوف يرسمان مصير الملايين من أهل (البلاد)، المخيم والشتات.

في المخيم يموت الجيل الأول، ويحاول الجيل الثاني أن يتماسك إلى أن تسحقه هزيمة 1967 –أحداث المسلسل تبدأ بشكل يستعيد عبر رواية علي الشيخ يونس لحكاية أسرته في اللحظة التي يصله فيها خبر وفاة أخيه الأكبر أبو صالح عقب هزيمة حزيران- لكن الانسحاب لم يكن مصير كل الجيل الثاني، فهناك من استطاع أن يزن الأمور من البداية، حين شاهد العطب الداخلي، وأيقن أن الأرض إلى زوال من تحتهم، لكن أقدامهم باقية، وطالما هي تدب هنا وهناك، فربما تحققت العودة ذات يوم، وهو ما تمثله شخصية الابن الأوسط "مسعود" الذي قرر أن يكون نزوحه لا إلى المخيم على حدود خط الهدنة الأول أو داخل حدود 1967، ولكن إلى ما هو أبعد من هذا، إلى حيث لا يوجد إنجليز ولا يهود، ولكن فرصة للعمل والمال والنجاة بما تبقى من ذاكرة ودم.

وبالتالي يمكن أن ننظر إلى أبناء الشيخ يونس، فنرى "أبو صالح" الثوري المحارب الذي أراد أن يظل حاملاً سلاحه إلى النهاية -مات وهو يلوم رشدي الذي خبأ بندقية أبيه الشهيد؛ لأنه كان يريد أن يحارب بها دخول اليهود للمخيم عقب حزيران- وهناك مسعود الذي قرر أن يكون الشتات في الأرض وسيلة جمع المال ومساعدة الأهل والإبقاء على الروح فوق الأرض لا تحتها، وهناك "حسن" الشهيد الحي الذي ربما بقي يحارب حتى هذه اللحظة في غزة، وأخيراً "علي" الذي رفض الشتات، وعاد بعد حصوله على الدكتوراه ليقيم في أقرب نقطة من البلاد "عمان" من أجل أن يمارس دوره كمثقف عضوي في مجتمع لا يزال يحتاج إلى جرعات عالية من التنوير والتحضر، والتخلص من أدران الماضي وبقعة الملوثة للذاكرة والمستقبل.

أما جيل المخيم، جيل صالح المضحي وصلاح الشاعر المهزوم بعقدة الطبقية، وتكسر حلمه في الحب والحرية فهو الجيل الذي حمل مسؤولية الهزيمة الثانية، أو اكتمال النكبة الأولى والثانية -نكبة الداخل ونكبة الاحتلال- فصالح يعيد إنتاج حكاية أبيه عندما قرر ترك الدراسة، ويعمل من أجل إمداد الأسرة بالكفاف من المال، أما صلاح فأفسده فوران مشاعره تجاه أخت صديقه وقشطة لقشور الثقافة من فوق سطح الكتب بديلاً عن فهم نفسه وتحليل ذاته للوقوف على أسباب هزيمته في معركة الحب وحرب الحرية الحمراء.

رشدي بالباب واقفاً

أخيراً، لم يبقَ لنا سوى "رشدي"، فارس التغريبة ومحصلة النتائج والمحاكمات ومراجعة الذات ونقد الداخل،"رشدي ابن الشهيد عيسى" الذي صعد إلى السماء وقت الثورة الكبرى، و"خضرة" التي صارت محسوبة على عرب 1948، هذا المستبطن للعالم، الزاهد في الحركة والقابع فوق التل يتأمل البلاد في بهائها المغدور والمدهوس بأحذية أفجر خصوم في التاريخ.

"رشدي" الذي قرأ الأدب، واستوعب الفلسفة وذاكر التاريخ، ووهبته ظروف اليتم والشتات والمخيم قلباً ليناً وروح عطوفة، كما في علاقته بمخبولة المخيم التي جنت بعد أن اكتشفت أنها سحبت الوسادة لتهرب بها وقت الاجتياح بدلاً من وليدها الصغير "رشدي الأصهب" كمجاز على اختلافه عن أولاد خاله من الجيل الرابع، والذي قدم دوره حاتم علي نفسه في أحد أفضل مشاركاته التمثيلية، هو الذي يقرر وليد سيف أن يحمل ما تبقى من حمولة التغريبة على كتفيه، راسماً منه في المشهد الأخير -بكاميرا علي نفسه- تجسيداً حياً للمفتاح الذي حملته الأمهات والجدات وقت النزوح، حين نراه يجري صوب الكهف حيث خبأ بندقية أبيه التي اشتراها بذهب أمه، فيستخرجها، وينطلق إلى فوهة الخروج، حاملاً إياها وفي عينيه كل درس التاريخ وعبق الثقافة المقيمة في العقل والذاكرة، ليصبح هو المفتاح والخاتمة، خاتمة التغريبة كما يراها النص، المثقف الذي يجب أن يحمل السلاح، بعد أن قرر أن يستغنى عن الشتات، في مشهد تمزيقه لخطاب قبوله بالجامعة الباكستانية لدراسة الهندسة، فلقد استوعب درس أخواله، وعرف موضعه من أمه، وذاكر صورة أبيه المعلقة فوق جدران بيت "أبو صالح" بالمخيم، ليصبح هو القادر على كتابة الفصل الأخير من التغريبة ذات يوم أو على حد قصيدة طوقان التي تصدح في شارة النهاية للمسلسل.

هو بالباب واقف الردى من خائف

فأهدأي يا عواصف خجلاً من جرأته

صامت لو تكلم لفظ النار والدم

قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما

* ناقد فني